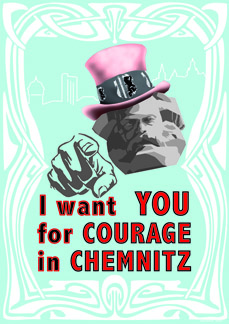

Ankündigung Kantine »Arditi« 21.-26.07.2025

Vielerorts erzielen Bewegungen und Parteien der äußersten Rechten gegenwärtig große Erfolge. Sie sind in Parlamenten vertreten, in einigen Ländern stellen sie Regierungen. Und auch dort, wo sie nicht an der Macht sind, stoßen autoritäre, illiberale und repressive Gesellschaftsentwürfe auf wachsende Akzeptanz. Entgegengetreten wird dieser Tendenz oft mit der Warnung vor einer Wiederkehr des Faschismus. Doch was kann der Begriff des Faschismus überhaupt fassen? Welche Kriterien müssen gegeben sein, um von Faschismus sprechen zu können? Welche historischen Regime lassen sich als „faschistisch“ bezeichnen und inwiefern sind aktuelle Erscheinungsformen mit diesen vergleichbar? Wird der Faschismusbegriff in der politischen Debatte zu inflationär verwendet? Welche Handlungsoptionen und -notwendigkeiten folgen aus der Diagnose einer faschistischen Gefahr? Wir möchten dazu einladen, gemeinsam den Blick zu schärfen: Die Kantine Arditi widmet sich dem Faschismus in Geschichte und Gegenwart, fragt nach Möglichkeiten seiner Verhinderung und nach einem zukunftsweisenden Antifaschismus.

Beides, Faschismus und Antifaschismus, bündelt der Titel des diesjährigen Kantine-Festivals: Arditi, so nannten sich italienische Sturmtruppen im Ersten Weltkrieg, aus denen Mussolinis „Schwarzhemden“, aber auch die erste bewaffnete antifaschistische Organisation hervorging, die Arditi del Popolo. Ihre Entstehungsgeschichte macht deutlich, dass aus derselben Kriegserfahrung weltanschaulich entgegengesetzte Schlussfolgerungen gezogen werden konnten. Auch für heutige Krisen gibt es unterschiedliche Bewältigungsangebote. Daraus ergeben sich Fragen nach der Anziehungskraft und den Erfolgsbedingungen des Faschismus. Antworten gibt es zuhauf: Leiten die einen ihn aus ökonomischen Verhältnissen und einer Klassenlage ab, betonen die anderen kulturelle, sozialpsychologische oder ideologische Faktoren. Häufig stehen sich die Erklärungsansätze unversöhnlich gegenüber. Das hängt mit der Genese des Faschismusbegriffs zusammen, denn dieser entwickelte sich von einer Selbstbezeichnung der Bewegung unter Mussolini zu einer Kampfvokabel, die zeitweise etwa auf die Sozialdemokratie und andere „Konterrevolutionäre“ ausgeweitet wurde. Umgekehrt wurde er im Kampf gegen den Totalitarismus auch mit dem Kommunismus gleichgestellt. Entsprechend vermint ist das Feld der Faschismusinterpretationen. Wir wollen uns deshalb eine Woche lang auf Orientierungssuche begeben. Uns leitet dabei ein gesellschaftskritisches Interesse: Wir wollen uns nicht auf eine Verteidigung der von rechts angegriffenen Ordnung beschränken. Der Faschismus ist keine Macht, die von außen in die Demokratie einfällt, sondern er ist Produkt von Krisen, die die kapitalistische Moderne selbst erzeugt. Wie dieser Zusammenhang zu denken ist, wird zu diskutieren sein.

Hierzu laden wir Euch vom 21. bis 27. Juli ins Subbotnik in Chemnitz ein. Gemeinsam wollen wir den Faschismus aber nicht nur besser verstehen lernen, sondern auch Gegenstrategien diskutieren. Dabei nehmen wir weltweite Entwicklungen in den Blick, aber auch lokale Bedrohungen. 2018 machte Chemnitz Schlagzeilen mit Hetzjagden auf Migrant_innen und antisemitischen Übergriffen. Es kam zum Schulterschluss von „besorgten Bürgern“, Neonazis und Vertretern der AfD. Zudem erleben wir nicht erst seit der Bundestagswahl 2025 auch in vielen anderen Parteien – etwa in der Migrationspolitik – einen Rechtsdrift. Die Kantine Arditi soll all jenen einen Raum bieten, die diesen Entwicklungen etwas entgegensetzen wollen und an der Perspektive einer menschlichen Emanzipation festhalten. Hierzu bedarf es neben der Analyse des Faschismus in Geschichte und Gegenwart auch der Vernetzung, des informellen Austauschs und der praktischen Solidarität. All dies soll das diesjährige Kantine-Festival ermöglichen – mit Vorträgen, Workshops, Diskussionen, kulturellen Beiträgen und vielem mehr. Bringen wir uns und die Verhältnisse zum Tanzen!

Neuigkeiten

WORKSHOP ⧉ Merle Groß

WORKSHOP ⧉ Lars Quadfasel

WORKSHOP ⧉ Ute Weinmann

Anmeldung & Anreise

Anreise

Die Anreise ist ab Montag, den 21.07.25, um 15 Uhr möglich.

Für die Anreise per Bahn eignet sich hervorragend die Haltestelle »Chemnitz Süd«, per Tram 3 die Haltestelle »Stadlerplatz« oder per Tram 2 die Haltestelle »Gutenbergstraße«, von denen aus das Subbotnik fußläufig in ca. 5 Minuten zu erreichen ist. Auch Parkplätze sind nah gelegen.

Adresse:

Subbotnik e.V.

Vettersstraße 34a

09126 Chemnitz

Übernachten

Es besteht die Möglichkeit, auf der »Interventionsfläche« neben dem Subbotnik zu zelten. Im Garten des Subbotniks wird es auch eine Dusch- und Waschgelegenheit geben. Leider ist es nicht möglich, mit dem Auto/Camper auf den Zeltplatz zu fahren, und wir können auch sonst keine Fläche anbieten, auf der du mit einem Auto ungestört stehen kannst.

Wenn du zur Kantine kommen und zelten willst, schreib gerne eine Mail an anmeldung@kantine-festival.org – das hilft uns bei der Planung. Gib dabei bitte mit an, wie lange du auf der Kantine mit dabei sein willst.

Wir bieten zusätzlich zum Zeltplatz einige Schlafplätze in 8-10-Bett-Zimmern im Hausprojekt »Bernie« an, das fußläufig zum Subbotnik liegt. Leider sind diese Plätze inzwischen vollständig belegt. Falls du noch auf der Suche nach einem Schlafplatz bist und nicht zelten kannst oder willst, kannst du dennoch eine E-Mail an anmeldung@kantine-festival.org schreiben - dann können wir dir Bescheid geben, falls jemand absagt und dadurch wieder Schlafplätze frei werden.

Während der Kantine

Verpflegung

Frühstück (10:00 – 10:45) und Abendessen (20:00 – 20:45) wird jeden Tag vorbereitet und kann kostenlos, gern auch gegen Spende, genossen werden.

Filterkaffee und Wasser stehen den ganzen Tag zur Verfügung.

Zwischendurch lädt die Cafete (14:30 – 18:00) vom Subbotnik e.V. ein, Kaffee, Tee und leckere Snacks gegen ein kleines Entgeld zu tauschen. Für alles Weitere sind Supermärkte und Essensmöglichkeiten in wenigen Minuten fußläufig zu erreichen. Alles, was wir anbieten, ist vegan.

Wichtig: Auf der Kantine ist Kartenzahlung für Essen und Getränke nicht möglich. Denk daher bitte daran, Bargeld mitzubringen!

Kinderbetreuung

Auch in diesem Jahr ist es uns leider nicht gelungen, eine Kinderbetreuung für das Kantine-Festival zu organisieren. Das tut uns sehr leid! Es wird auf der Kantine einen abgetrennten Bereich mit Spielsachen usw. geben, in dem ihr euch mit euren Kindern aufhalten könnt.

Für die nächsten Jahre sind wir weiterhin auf der Suche nach einer guten Lösung. Falls du Erfahrung in der Arbeit mit Kindern hast und dir vorstellen kannst, gemeinsam mit einer Gruppe Verantwortung für die Kinderbetreuung während der Festivalwoche zu übernehmen, dann melde dich gerne bei uns!

Barrierefreiheit

Das Gebäude ist für Rollstuhlfahrende barrierearm, allerdings ist der Zugang zum Gebäude nicht barrierefrei.

Falls die Unterstützung gewünscht ist, würden wir diese gern mit in die Planung aufnehmen. Sag uns gern per Mail Bescheid!

Hunde auf dem Gelände

Besitzer:innen von Hunden haben es mitunter schwer, ihre Hunde für ein paar Tage unterzubringen, wenn sie zur Kantine anreisen. Wir würden euch dennoch bitten, eure Hunde möglichst zuhause zu lassen oder bei Freund:innen unterzubringen. Falls ihr keine andere Möglichkeit seht als sie ins Subbotnik mitzubringen, leint sie bitte aus dem gesamten Gelände an.

Kantine-Merch

Bei der Kantine könnt ihr am Einlass wunderbares Merch erwerben, mit dem ihr uns gleichzeitig unterstützt.

Neben den bereits bekannten Kantine-Beuteln und den Pingufin-Schlüsselanhängern wird es dieses Jahr Feuerzeuge und Sticker geben.

Am Dienstag (22.7.) und Mittwoch (23.7.) werdet ihr jeweils nachmittags die Möglichkeit haben, Kleidungsstücke im Siebdruck-Verfahren selbst zu bedrucken. Ihr könnt eigene Kleidung mitbringen oder sie vor Ort gegen kleines Geld erweben.

Broschüre

BROSCHÜRE ⧉

Reclaim the Red. Zur Kritik des älteren und neueren Marxismus-Leninismus

Kantine »Zone«

BROSCHÜRE ⧉

»Eine Bewegung zur Befreiung des Individuums«. Beiträge aus der Kantine »Sabot« – Theorie und Geschichte des Anarchismus

Kantine Sabot

BROSCHÜRE ⧉

»...Hier tanze«: Gesammelte Beiträge aus den Kantinen »Marx« und »Luxemburg«

Kantine Marx, Kantine Luxemburg

BROSCHÜRE ⧉

Pessimismus des Verstandes, Optimismus des Willens. Gesammelte Beiträge zur Kantine »Gramsci«

Kantine »Gramsci«

AUDIO ⧉

Die Baseballschlägerjahre in ChemnitzDominik Intelmann

AUDIO ⧉

Demokratie am Feierabend? Arbeiterliche Unzufriedenheit mit der Demokratie und die Potenziale gewerkschaftlicher Organisierung in SachsenJonas Ochsmann, Andre Schmidt

AUDIO ⧉

Von den Arditi del Popolo zur Resistenza. Gespräch zur Geschichte antifaschistischer Bewegungen in ItalienMario Cravallo, Johanna Wintermantel

⧉

mehr ...Regelmäßig Spenden für das Kantine-Festival!

Bei der Kantine verzichten wir bislang auf Teilnahmegebühren. Der starke Anstieg der Teilnehmerzahlen in den vergangenen Jahren und unser Anspruch, das Angebot nicht herunterzuschrauben, stellt uns jedoch vor wachsende finanzielle Herausforderungen. In diesem Jahr kommen massive Kürzungen im Kultur- und Bildungsbereich dazu, die es uns sehr schwer gemacht haben, Fördermittel einzuwerben. Deshalb bemühen wir uns derzeit, Spenden einzuwerben.

Nicht zuletzt dank eurer Hilfe steht inzwischen fest, dass wir die Kantine im geplanten Umfang durchführen können. Wir danken euch sehr eure Unterstützung! Weitehin werben wir um Spenden, um den Fortbestand der Kantine auch über die diesjährige Ausgabe hinaus absichern zu können. Wenn Dir die Kantine am Herzen liegt, Du uns zu mehr Planungssicherheit verhelfen und zur Unabhängigkeit des Projekts beitragen willst, freuen wir uns über eine regelmäßige Spende. Bereits kleine monatliche Beträge erleichtern unsere Arbeit. Wenn du uns unterstützen willst, würden wir Dich bitten, dieses Formular auszufüllen – danach senden wir dir die Infos für den Dauerauftrag zu.

Selbstverständlich gibt es auch viele andere Wege, die Kantine zu unterstützen – etwa beim Auf- und Abbau, durch das Übernehmen von Bar-, Einlass- oder Abwaschschichten, bei der Vorbereitung des Frühstücks, oder auch beim Aufhängen von Plakaten im Vorfeld des Festivals. Wenn Du Dich daran beteiligen willst, schreib uns gerne eine E-Mail: kontakt(ät)kantine-festival.org.

Über uns

Die Kantine ist ein Theoriefestival, das sich seit 2018 jährlich eine Woche lang mit dem Leben und dem Werk von politischen DenkerInnen bzw. mit der Geschichte und Theorie linker Bewegungen beschäftigt. Nach den Ausgaben »Marx«, »Luxemburg«, »Benjamin«, »de Pizan«, »Gramsci«, »Sabot« und »Zone« folgt vom 21. bis 27. Juli 2025 die Kantine »Arditi« zu Faschismus und Antifaschismus.

Die Veranstaltung ist eine Kooperation des WkB e. V. und des Subbotnik e. V. Sie findet im Subbotnik in Chemnitz statt.

Hast du selbst Interesse daran, bei der Kantine organisatorisch und inhaltlich mitzuwirken, dann schreib uns eine Email an kontakt(ätt)kantine-festival.org.

Wir freuen uns, wenn du uns mit einer Spende unterstützst. Wenn du ein Spendenbescheinigung für deine Steuererklärung benötigst, teile uns deine Adresse mit.

Die Kontoverbindung lautet Wiederbelebung kulturellen Brachlandes e.V. , DE19 8705 0000 3550 0118 99 bei der Sparkasse Chemnitz.

Aktuelle Infos gibt es auch auf Social Media:

Veranstaltet von:

In Kooperation mit:

Unterstützt durch:

Ein Teil des Vorhabens wurde aus dem Solidaritätsfonds der Hans-Böckler-Stiftung finanziert.